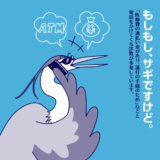

オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺など、巧妙な手口を使った詐欺事件が頻繁に報道されています。

その被害総額は280億円で、1件当たり被害額は平均約190万円にのぼります(2021年分、警察庁発表)。

また、被害者救済のための法律(振り込め詐欺救済法)では、振り込まれた口座に残高がなければ支払われないので、だまし取られたお金はほとんど戻ってこないのが現実です。

こうした詐欺に巻き込まれないための注意点や防御策を、電話、ハガキ、スマホ・パソコンの場合に分けて紹介します。家族や親戚の方にも教えてあげましょう。

電話の場合

- 固定電話の対策

日頃から留守番電話に設定しておいて、相手が確認できてから電話に出るようにしましょう。

知らない電話番号であれば電話に出ず、後から電話番号をインターネットで検索してみましょう。

自分に関係のある公共機関やお店なのか、悪質な業者や勧誘電話なのかがわかります。 - 携帯電話の対策

知らない電話番号にはすぐには出ない。また、折り返さないようにしましょう。

気になれば固定電話の対策と同じく、電話番号を検索しましょう。 - 電話に出てしまった場合、下記のような用件を話している場合は注意が必要です。

お金の話(給付金、還付金、賞金、借金、支払い請求など)/キャッシュカード、ATM/脅かしたり、慌てさせるような内容(裁判になる、あなたの個人情報が洩れた、支払期限が近いなど)/購入・修理・投資・契約の変更などの勧誘⇒勧誘に対しては、とにかくすぐ断る。

※興味ある内容と感じても、その場で話は聞かず、後から自分で調べて検討するようにしましょう。 - おかしいと感じた場合は、強引にでも電話を切って、まずは家族や親しい知り合いに相談しましょう。

それでも解決できない場合は文末の相談先に連絡しましょう。

ハガキの場合

ハガキなどの郵便物の場合は、こちらの記事を参考にしながら落ち着いて対応してください。

これって架空請求!?確認したい3つのポイント

これって架空請求!?確認したい3つのポイント

スマホ・パソコンの場合

スマホ・パソコンの場合はメールや通知などで相手側から近づいてくる場合と、こちらからアクセスしてだまされてしまう場合があります。

- システムやアプリは最新バージョンにアップデートしましょう。(セキュリティ強化)

- ウイルス対策だけでなく、外部からの不正アクセス防止や不正サイトへのアクセスの防止をしてくれるセキュリティソフトを導入しましょう。

- アプリは信頼できるサイト(アプリストアなど)からインストールしましょう。(不正アプリ防止)

- 見知らぬ広告(特にお得感のある)のリンクは不用意に開かないようにしましょう。

- 初めてアクセスするECサイト(通販、オークションなど)は、利用前に社名や問合せ先などを検索して、安全であることを確認しましょう。

- 利用機会の多いECサイトは、正規サイトをブックマークに保存しておき、そこから利用するようにしましょう。

- 見知らぬアドレスからのメールは開かない。開いてしまってもリンクをクリックしない。

- SNSでは、友人・知人の投稿でも「なりすまし」がありうるので、不自然な日本語やいつもと言い回しが違う場合は注意が必要です。

SNSやアプリのトラブルを防ぎましょう

SNSやアプリのトラブルを防ぎましょう

トラブルの最新情報をチェックしましょう

詐欺に巻き込まれないためには、特殊詐欺やインターネットトラブルに関心を持ち、情報を得ることが大切です。

国民生活センターのWebサイトを活用しましょう。

困った時は

詐欺かな?と思ったり、対応に困ったときは、下記に相談しましょう。

- 消費者ホットライン 188

全国どこからでも、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。 - 警察相談専用窓口 #9110

全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。